Schlagwort: medien

Mira of the Future

Im Rahmen des bpb game jams #tomorrowcraft waren die Teilnehmer eingeladen, ein Game aus dem Bereich der politischen Bildung zu entwickeln. Veranstaltet worden ist der internationale Game Jam von der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) und dem Außenministerium der Bundesrepublik Deutschland. Es ging darum, auszuloten, in wie weit Games in der Lage sind, die Bedeutung…

SCHWARZ. WEISS. DENKEN!

Schwarz/Weiß-Denken hat keinen guten Ruf. Das hat gute Gründe. Denn die kompromisslose Einteilung in „Wir“ und „die“, „Freund“ und „Feind“, „Gut“ und „Böse“ führt nachweislich zu Intoleranz und Ausgrenzung. Schwarz/Weiß-Denken kann sogar die Grundlage für extremistische Haltungen bilden. Der Forschungspsychologe Kevin Dutton zeigt in seinem Buch „SCHWARZ. WEISS. DENKEN!“ warum Menschen so empfänglich für dieses…

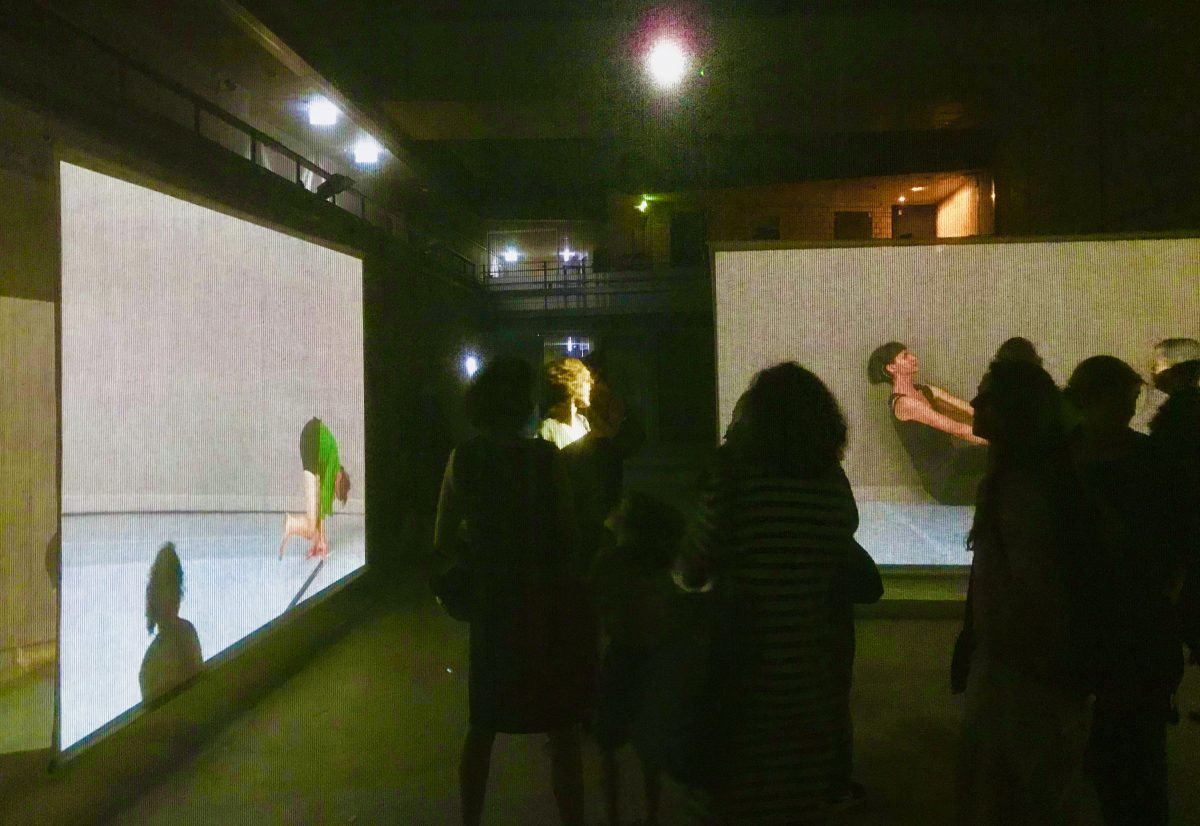

Tanz im August: RE-Perspective Deborah Hay

Im letzten Jahr konnten die Besucher des Berliner Festivals »Tanz im August« das Werk einer der einflussreichsten Choreografinnen des postmodernen Tanzes neu entdecken: Deborah Hay (*1941). Sechs Neuauflagen bekannter Tanzstücke waren als Re–Interpretationen zu sehen. Darüber hinaus konnten die Besucher das Werk im Rahmen eines Symposiums und anhand von zwei Ausstellungen in der Akademie der…

The Lives and Loves of Images

Die Biennale für aktuelle Fotografie zieht mit ihrem Programm aus Ausstellungen, Vorträgen, Diskussionen und Workshops alle zwei Jahre ein großes Publikum in der Rhein–Main–Region an. Auch in diesem Jahr ist das von David Campany kuratierte Programm unter dem Titel „The Lives and Loves of Images“ wieder vielversprechend gestartet, doch dann mussten wegen der Corona–Krise alle…

Interview Virve Sutinen

Jedes Jahr im Sommer bereichert das Festival »Tanz im August« rund vier Wochen lang die Stadt Berlin mit Tanzperformances, Installationen, Diskussionen, Tanz-Partys und vielem mehr. Susanne Braun hat mit der Künstlerischen Leiterin, Virve Sutinen, über die Besonderheiten des Festivals, Tanz als Ausdrucksform sowie die Tanz-Legende Deborah Hay gesprochen, der »Tanz im August« in diesem Jahr…

Das Ruhr Ding: Territorien

Die Stationen des neuen Ausstellungsformats „Das Ruhr Ding: Territorien“ von „Urbane Künste Ruhr“ befinden sich gleich in vier Städten: in Essen, Oberhausen, Bochum und Dortmund. An Hauswänden, in einem ehemaligen Möbelgeschäft, an einem renaturierten Fluss, in einer Trauerhalle, einem Industriedenkmal oder schlicht auf einem asphaltierten Platz wird Kunst nicht nur erfahrbar, sondern lädt die Besucher…

Signatur und Selbstbild

Es ist vor allen Dingen die Signatur, mit der sich ein Künstler als Urheber eines Werkes zu erkennen gibt und die das Kunstwerk in verschiedene Zusammenhänge, wie die Biografie des Künstlers, andere Werke oder auch ein bestimmtes Image, stellt. In dem von Sebastian Karnatz und Nico Kirchberger herausgegebenen Buch »Signatur und Selbstbild. Die Rolle des…

Lettland 1918-2018

Am 26. Mai findet die Wahl für das EU-Parlament statt. Ein guter Grund, sich mit einem der EU-Mitgliedsländer eingehend zu befassen: Lettland. Und da das Baltikum in seiner kulturellen Entwicklung sehr eng miteinander verbunden ist, befasst sich das Buch „Lettland 1918-2018. Ein Jahrhundert Staatlichkeit“ auch immer ein wenig mit den beiden andern baltischen Staaten Litauen…